デヴィスリ Devisli … スイス アッペンツェル …

明るくカラフルな色合いがレリーフの陰影を引き立てる素朴で可愛らしいビスケット デヴィスリ

昔ながらの製法で使われる素材は全て食用ですから、もちろん食べられます!でも地元アッペンンツェルでは窓や壁に飾って眺めて、もっぱらインテリアとして大切にされてきたお菓子です。

アッペンツェルでビーバーフラーデンが考案された頃(1860年頃)、Grob グロブというドイツの菓子職人がアッペンツェルにやってきてパティスリーとカフェを併設した店舗コンディトライを開業し、ドイツ南西部シュバーベン地方の白い焼き菓子『シュプリンゲルレ Springerlle』を伝えました。そこに食用色素で彩色して生まれたのが『デヴィズリ』です。

名前の由来はキリスト教の「格言、標語:モットー」を表す「Devise デビーセ」から。当時デヴィスリの木型のモチーフとして聖書の教えのフレーズや場面を描くことが多く、その記憶が呼称に残っているのです。

グロブ氏が亡なると、従業員一家がその製法を引き継ぎますが、20世紀半ばには地元の菓子職人が独自の手法で新たなデヴィズリを生み出すようになっていきます。

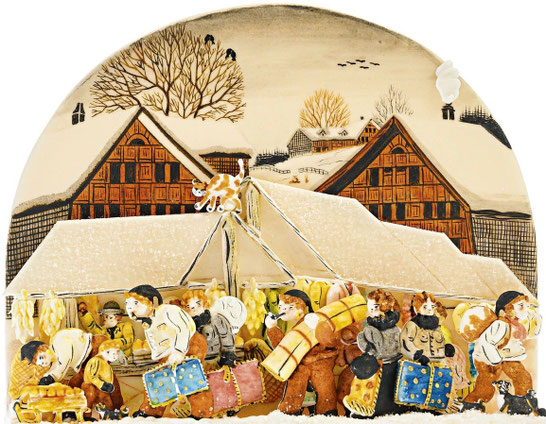

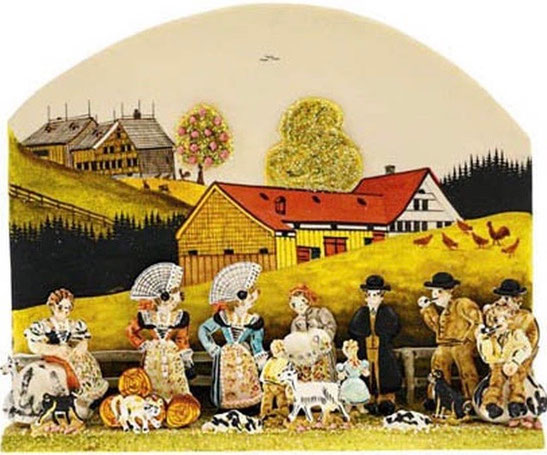

絞り出しコルネットを使ってアイシングを載せてデザインを表したり、生地の白さを追求するため、砂糖と小麦粉で作った生地を焼かずに乾燥させて色塗りして仕上げたりと、芸術性の高いデヴィズリが生み出され、デザインも宗教的なものからアッペンツェルに伝わる農民画を写したものや、日々の暮らしを描いたものへ移ろい、現代ではそのモチーフに制限はみられなくなっています。

こうしてお菓子の域を超えて、繊細な工芸品となったデヴィズリはクリスマス時期には『クラウゼビクリ』とともに、アッペンツェルのクリスマスツリー『クラウゼツーク』を飾り、その他の期間も地域の家々の窓や壁に飾られます。

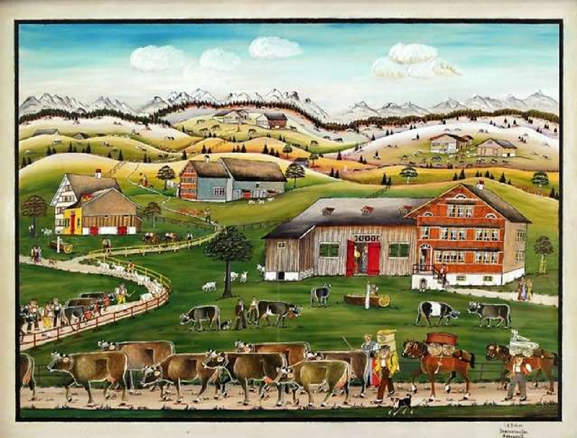

クリスマスマーケットと、春:生命の誕生に活気付く村の生活を描いた2枚は原寸大でご覧ください。 Museum Appenzell所蔵 1900年代半ばの作品

1900年代のデヴィズリは地元のペインターが馴染みの人たちをモデルに、四季折々を描いた記録でもあり、当時の生活の様子を知る貴重な資料にもなっています。

農民画『Senntumsmalerei セントウムス マーレライ』

アッペンツェルは古くから牧畜が盛んで、人々が、日々の営みの合間にチーズの木箱やミルクの樽蓋に生活シーンを題材にした絵を描いてきた農民画『Senntumsmalerei セントウムス マーレライ』の伝統があり、現存する最も古いものは16世紀に遡るそう。

ハウプトガッセに面して立つアッペンツェル博物館では、たくさんの展示をみることができす。500年も前から日々の生活を愛おしみ、それを絵画に描いてきたアッペンツェルの人々だから、新たに伝わってきたお菓子にも絵を描き、色を載せてみようという気持ちが沸くのはごく自然の成り行きだったのでしょう。 そんなことを想いながら拝観しました。

以下 Museum Appenzell所蔵の絵画をご紹介します。

Johann Baptist Zeller (1877-1959) ヨハン・バプティスト・ツェラー作 20世紀初頭 初夏 放牧地・アルプ(アルム)へ牛を追い上げるアルプ行列 牧童の少年とヤギ、その後に牧人と牛、牛の後に農夫とアルプで使う道具が続きます…

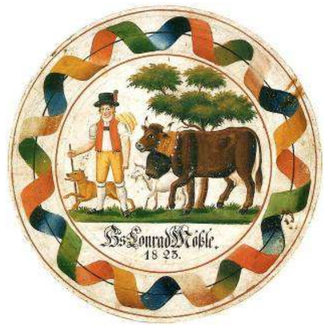

Conrad Starck コンラート・シュタルク作 Fahreimer Bödli 桶の飾り絵 1823 年作